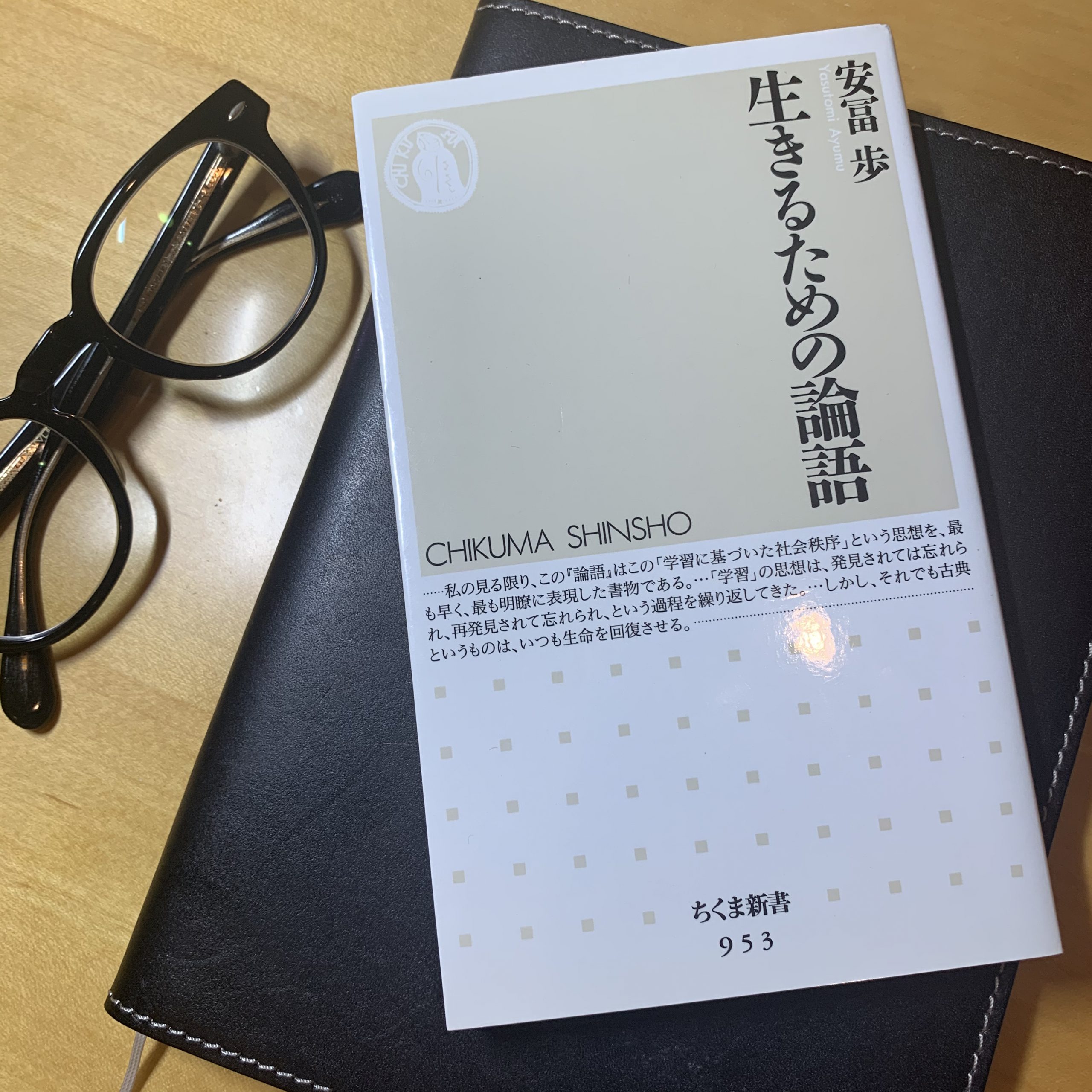

経済学者で思想家の安冨歩の著作『生きるための論語』を読んでいます。この著者本人に興味を持って彼の著作を読み始めたのです。彼は経済学者からスタートし、現在は東京大学東洋文化研究所で教える研究者。さらに興味深いことに幼少から親との関係性に悩み、それを「女性装」することで精神的に解決したとする変な人なのです。ぼくは親との確執を意図的に避けてきました。避けてきたから確執とは言えないのでしょうが、実際にはそれぞれの気持ちの奥に何か重いものをずっと携えてきました。それが昨年の父の死によって現実となり、その重さに耐えられなくなったぼくは家族と絶縁するに至りました。それはもちろん常識的に考えれば悪いことなのでしょう。しかし、長年抱えて来た心の中の鉛のような重石を下したとき、ぼくには安堵の気持ちしかなかったのもまた事実なのです。こうした気持ちがもしかすると一部でも共有できる著者なのかも知れないという期待が、ぼくにこの著作を購入させたのです。読み始めると、いろいろと面白い発見があります。

君子務本、本立而道生、孝弟也者、其為仁本興

(君子は根本を大切にする。根本が定まった初めて道が生じる。孝弟なる者は、これこそまさに仁の根本である。)

孝を成す者は仁者である、ということのようです。仁とは孔子の教えの中核をなす概念で主に「他者への思いやり」を意味すると考えていいでしょう。では「孝」とは何か。著者の安富歩は言います。

孝というものは子供の義務ではない。そんな人間の本性に反することを、孔子は強要したりなど、決してしない。

ここでぼくはハッとしたのです。ぼくは親孝行はずっとしなければならないもの、すなわち「子供の義務」だと思ってきました。だから心からそうした気持ちになれない自分を責め、心に鉛を飲み込んできたのです。それをなんとカンタンに否定してくれるのでしょう。

「孝」というのは親子関係が親密であって本当に慈愛に満ちているときに生じる、子供の親への自然な感情のことである。親の慈愛がなければ子の孝はない。

そうなのですね。孝には条件が付いていたのですね。問答無用で子供は親孝行しなければならないと、ぼくはこの歳まで信じてきたというのに。どうやら親の洗脳とあわせ、ぼくの性格が現在まで繋がってきてしまったようです。またぼくの親も子の孝と同様に、親の慈愛も問答無用で存在するものと信じていた節がある気がします。そうした気持ちがない自分を責めたこともあるかも知れません。今となってはもはや知る由もありませんが。

不孝にして不仁。ぼくはそのことは責め言葉だと思ってきました。しかし違ったのですね。ぼくは自然に不孝にして不仁であり、それを孔子は「三年之愛」を受けなかった宰我と同様に許すのでしょう。すこし救われたぼくです。